从“三明治”到“三叉戟”:智能手表的七年质变

发布时间:2020-03-12 11:15来源: 网络整理经历了2月的“至暗时刻”,想必大家都和我一样期待有新事物的出现,为生活增光添彩。

所以在这个风和景明的初春时节,我选择了一个新伙伴——OPPO Watch智能手表。

其实早在上一波智能手表热,我就使用过许多主流品牌的产品,但没有一块表能让我坚持佩戴超过三个月。

功能比不上手机、续航比不上手环、颜值比不上饰品,已成大众眼中的智能手表“三宗罪”,也让其成为了在智能手机与智能手环夹缝中求生存的卑微“三明治”。

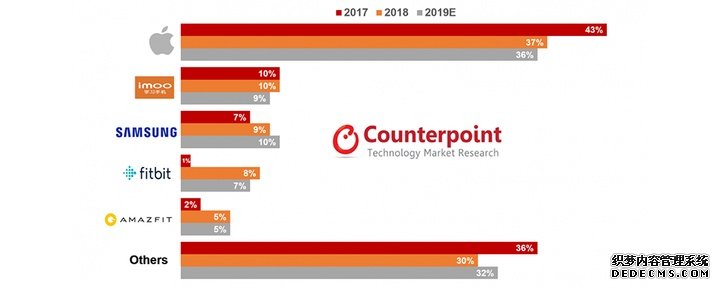

不过从2018年开始,苹果、谷歌等大厂都在重新拥抱智能手表,如今,国产品牌如OPPO也加入了混战。

智能手表的归来背后,有着哪些深层次的产业原因?新晋可穿戴厂商,又需要完成哪些越级挑战?

或许,是时候与智能手表重新认识一下了。

逃离“三明治”命运:

智能手表的“七年之痒”

既然要重新认识智能手表,那么我们不妨先把时间倒回去一些,感受下一代目究竟有多扑街。

七年前,用众星云集来形容早期的智能手表市场并不为过。索尼、三星、谷歌、苹果……一个个响亮的电子品牌从2012年开始,都相继投入了智能手表的舞台。市场研究公司IDC数据显示,2015年第四季度全球可穿戴设备销量同比增长200%!

但高潮很快落幕,2016年前后,Apple Watch出货量开始下滑,Moto也宣布了暂停新款智能手表的研发。媒体口诛笔伐,投资人开始怀疑其市场空间,一波波调查报告相继唱衰。智能手表开局狂欢,结局惨烈,由此开始了顺应天时的转变。

那么,两年蛰伏后,市场又发生了哪些变化?最直观的感受是,智能手表开始重新收获“付费前景”了:

首先,智能手表开始蚕食原本属于智能手环的市场份额。2014年,市场研究公司ABI Research调查显示,以智能手环为代表的健康追踪器的销量,是智能手表出货量的4倍。

但到了2018年,一季度智能穿戴设备出货量超过2千万部,其中智能手表的占比已经上升到了43%,销售额更是占到了可穿戴设备总销售额的80%以上。

IDC还预计,到2022年,全球智能手表出货量将会达到9430万块的新高度。

与此同时,智能手表也开始以重要战略角色,重回科技巨头的规划蓝图。

比如在2019年,谷歌相继以5000万美元收购了智能手表厂商Fossil的部分技术授权,以及21亿美元高价收购了运动手环头部品牌Fitbit。

而在苹果2019年开发者大会上,Apple Watch已经摆脱iPhone附属配件的身份,拥有了自己独立的Watch OS系统和应用商店。这意味着,依靠智能手表讲出全新的增长故事,正在成为这家巨头的不二选择。

总结下智能手表的“归来”,有三个关键要素的改变是不可忽略的:

1.产业上下游的技术衍变。

沉淀期间,智能手表不断推动着上游产业链迭代技术。比如市面上开始出现转为智能手表打造的电池;硬件方案的迭代,让智能手表变得更加轻薄;手表收集的数据也开始出现更精准的传感器。

此外,伴随着智能手机厂商的技术积累,一些手机专有技术和能力,如人工智能、语音助手、数据安全防护、语音交互等等,都开始向智能手表下沉。

2.剥离手机的独立定位。

经过两年的市场培育,智能手表不再与智能手机强行捆绑,具备了许多超出预期的应用。

比如厂商喜欢强调的健康功能,想要监测心率、检测血压,智能手表的场景贴合度和精准度就比手机更高;再比如添加了独立的GPS及网络系统,具备通讯、支付等能力之后,可以让被手机统治的现代人暂时逃离方寸屏幕,又不用担心漏掉重要信息和来电,与世界失联。

3.全天在线的可用性增强。

在很长一段时间里,智能手表里集成的功能越多,就被看做是价值越大,短信、电话、天气预报、微博、微信等各种“全家桶”都被塞进手表里。但较小的盘面决定了手机续航能力无法支撑全天候的在线,最后人们还是直接用手机来解决需求。

如何增强智能手表的可用性,更简洁的UI、更强的续航、更智慧的操作系统、更实用的技术升级,同时兼顾可穿戴设备必须考量的审美设计,就成为智能手表重新赢得用户欢心的必要组成部分,也是考验各个厂商们的“实力擂台”。

在2020年的赛道上,率先登场的OPPO Watch,表现到底如何呢?

技术“三叉戟”:

OPPO入局智能手表的长梦方始